2024-06-24 09:43:39 3408人 已读

壮族织锦技艺,广西壮族自治区靖西县地方传统手工技艺,国家级非物质文化遗产之一。

历经千余年发展的壮锦有自成体系的三大种类、二十多个品种和五十多种图案,以结实耐用、技艺精巧、图案别致、花纹精美著称。

2006年5月20日,壮族织锦技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

壮族织锦技艺历史十分悠久。早在唐宋时代,就已经形成了工艺较好的织锦,那时候壮族的蕉布、竹子布、吉贝布、斑布、丝布等已成为宫廷贡品。但据古籍文献记载,真正能够称为“壮锦”的纺织品则出现于宋代,距今已有九百多年。这一时期,壮族的纺织业进一步发展,除普通的布帛以外,还出现了丝、麻、丝棉交织的锦。宋代“白质方纹,佳丽厚重”的布,就是早期的壮锦。

北宋元丰年间,吕大防在四川设蜀锦院,织锦四种之中,即有广西锦(即壮锦),为上贡的锦帛之一,可见壮锦之名贵。

明清时期,壮锦已发展到用多种色彩的绒线编织,使壮锦呈现出绚丽的色彩,虽仍为皇室贡品,但平民百姓亦可享用。当时,各州县都有出产,壮锦不仅成了壮族人民日常生活中的用品和装饰品,编织壮锦更是壮族妇女必不可少的“女红”。

清末民初,壮锦逐渐开始衰落。新中国成立后由于国家实行民族政策,提倡发掘民间民族工艺品,靖西县于1956年组成绣织社,1960年改称壮锦厂,从事壮锦生产和招工培训。壮锦产品多次参加全国、全区举办的民族工艺品展览,产品远销港澳、新加坡、日本、美国、加拿大等国家和地区。

壮族锦织技艺有一套非常完备的体系。壮族人民通常使用的是装有支撑系统、传动装置、分综装置和提花装置的手工织机,以棉纱为经,以各种彩色丝绒为纬,采用通经断纬的方法巧妙交织而成的。使用的传统小木机,又称竹笼机,机上设有“花笼”用以提织花纹图案,用花笼起花为壮锦织机的最大特点。

壮锦图案构成的式样大致有三种:一是平纹上织二方连续和四方连续的几何纹,组成连绵的几何图案,显得朴素而明快;二是以各种几何纹为底,上饰动植物图案,形成多层次的复合图形,图案清晰而有浮雕感;三是用多种几何纹大小结合,方圆穿插,编织成繁密而富于韵律感的复合几何图案,有严谨和谐之美;这种利用棉线或丝线编织而成的精美工艺品,图案生动,结构严谨,色彩斑斓,充满热烈、开朗的民族格调,体现了壮族人民对美好生活的追求与向往。

壮锦色彩运用也非常有特点,以少见多,纯朴中见丰富,素雅中见多彩,对比鲜明强烈。

靖西壮锦纯手工编织,以原色棉纱为经,染色丝绒为纬,用当地木制的土织机手工精制而成,整个生产过程依然保持拉纱、梳纱、穿棕、结花板等传统工艺。

首先,纺线即用棉花纺成棉线。其次,染线,根据图案搭配需要,把纬线染成红、黄、蓝、黑、绿等颜色。第三,浆线,用米汤或粉浆等浸润纱线。第四,卷纱,把经纱卷成筒状。第五,拉纱,这里指的是拉纬纱。第六,梳纱即梳理经纱、纬纱。第七,穿棕、穿扣,把经纱、纬纱穿在棕子、扣子上。最后,结花板,按花板规格配制各种颜色、图案,织成色彩斑斓的壮锦。

壮锦是壮族的优秀文化遗产之一,它不仅可为中国少数民族纺织技艺的研究提供生动的实物材料,还可以为中国乃至世界的纺织史增添活态的例证,对继承和弘扬民族文化,增强民族自尊心起到积极的作用。

李村灵,女,广西壮族自治区靖西县人。2018年5月,李村灵入选为第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,广西壮族自治区靖西市申报。项目名称:壮族织锦技艺。.

从2005年开始,靖西县有关部门全面深入开展普查工作,彻底摸清壮锦发生、发展的历史沿革,以及壮锦的种类及其制作技艺等全部状况,并将所获资料进行归类、整理、存档;为了提高织锦人员的技艺,壮锦厂每年不定期举行织锦技艺比赛,并借电视这个传播平台,普及大众;为避免织锦人才的流失,培养后继人才,还创办了织锦工艺业余学校,在人才素质、织锦技艺、营销等方面加以培训提高。

本期人物【李村灵】

李村灵,女,壮族,广西壮族自治区靖西县人,壮族织锦技艺传承人,广西壮族自治区百色靖西市壮锦厂厂长。30多年来她专注壮锦传承和推广,紧跟时代发展,不断打破传统、开拓创新,广西壮族传统织锦技艺换发新的生机。

勤奋与天赋 精于织锦技艺

1987年,20岁的李村灵进入靖西县(现为靖西市)壮锦厂做财务工作。车间里织锦机嘚嗒响的声音和五彩交织的壮锦,引起了她浓厚的兴趣。壮锦的工序十分繁琐,她除了利用休息间隙向老师傅学艺,刻苦钻研织锦技艺外,下班时间“加班”练习,短短的几个月,李村灵就掌握了全套壮锦技艺。也许是天赋使然,在深入钻研壮锦的工艺设计、工艺程序的基础上,李村灵练就了“图在心中”的本领。在那个壮锦设计没有图纸、色彩随喜好搭配的年代,她织出的壮锦样式新颖,色彩不俗,常常获得老师傅们称赞。

在壮锦的制作过程中,“织”不是最难、最花时间的,却是最富变化和动感的。织锦机上多种工具配合,正面织、反面织和双面织的不同变换,经纬线排列交错,讲究眼疾手快心细,要想织出华美的壮锦,必须专心致志,摒弃私心杂念。李村灵说:“织锦的时候,我最安心,专注于投梭打纬,似乎外界的一切与我无关。”

创新与融合 助力产业发展

30年,不过弹指一挥间。李村灵也从一名普通织女,成长为厂长、第六代传承人、广西工艺美术大师、国家级非物质文化遗产传承人、靖西壮锦代言人。李村灵始终坚持一步一个脚印,紧跟时代脉搏,强化创新,推动壮锦产业发展,让具有丰富文化底蕴的壮锦与浓郁的壮乡风情一起散发出了美丽的光彩,让古老的生命焕发出新的生机和活力。

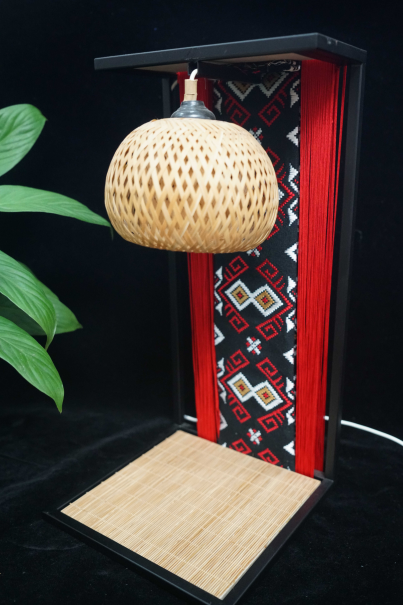

随着人们生活水平的不断提升和纺织品的更新换代,壮锦在人们日常生活中的用途日渐缩小,需求量锐减。“如此引人入胜的壮锦,应该带给更多人,无论面临什么样的困难,都能克服”,李村灵直面困难、积极作为,逐一“突破”。在她看来,壮锦的传承发扬壮大要坚持市场导向,聚焦拓展民族传统文化的时代价值,不断推陈出新,做大做强品牌。李村灵注重将传统壮锦与现代的时尚元素相结合,设计了包含生活日用品、艺术品、旅游纪念品在内的三大类壮锦产品。当一幅幅精美的图案出现在围巾、包包、首饰、挂件、笔记本、钱包、布偶,甚至是台灯上时,壮锦的魅力也逐渐声名远扬。

壮锦不仅具有观赏性,还有极强的适用性,可以融入日常服饰,回归到“穿着”的原始用途。2020年李村灵设计制作的“锦韵生香”壮锦系列服饰荣获首届广西民族服饰设计征集与展演中荣获民族元素礼仪装金奖。作品以古典韵味为设计方向,特色的中式服装设计,结合纯手工织造的传统菊花纹壮锦,整体风格端庄典雅,韵味十足,适用于各种场合穿着。近年来,壮锦的生产又引入了新工艺,花色品种大大增加,质量今非昔比,受到越来越多人的喜爱,靖西壮锦品牌“锦绚牌”也逐渐在国内外打开市场,创造了良好的经济效益。

销路打开了,产量怎么升级成了关键。推进机械化,虽然能实现大批量生产,但会失去手工艺的“灵魂”。所以,李村灵将注意力转移到了织锦机的改良上,她先后设计出了多款织锦机,不仅大大提高了生产效率,织出的壮锦显得更加紧密、精细,适用途径更加广泛。传统织锦机的宽幅限制在60厘米内,经过李村灵不断尝试与实践,设计出一款最大宽幅为120厘米的织锦机。原先一幅120厘米宽的壮锦产品需要分段拼接而成,且连接处不够平整,影响整体美观。现在,通过新的织锦机可一次性织造出来,整体效果平整、紧实、美观。2022年,李村灵通过大宽幅织锦机织造的壮锦“美丽乡村,富美山河”荣获广西工艺美术作品(精品创作组)二等奖。

责任与担当 带动共同富裕

作为靖西壮锦代言人,李村灵明白自己身上的责任和担子,她积极响应国家脱贫攻坚、乡村振兴号召,带动周边群众共同富裕。为了帮助当地更多贫困户脱贫,在“非遗+扶贫”的产业模式下,组织困难家庭待业妇女开展免费织锦技艺培训,采取订单外包的方式,不仅为他们解决就业难题,还拓宽了增收渠道。同时,李村灵在壮锦厂设立了“扶贫车间”,招收来自贫困女工,为她们提供在家门口就业的机会,帮助贫困户走上脱贫致富之路。

“每年可带动500多名妇女就业。”李村灵介绍,靖西市壮锦厂、壮族博物馆等作为“非遗”保护基地每年接待游客达100万人以上,有效促进当地旅游业发展。

继承与发扬 致力壮锦传承

壮锦是门难学的手艺,只能靠师傅手把手带着徒弟练习。手工编织耗时间,收入不高,现在愿意学习壮锦的织娘也仅剩下壮锦厂这二十来人左右。面对壮锦技艺人才青黄不接的现状,李村灵主动求变,顺应时代变化,积极推动开展非遗传承活动,通过展览、演示、交流等方式来弘扬壮族传统织锦技艺的精髓。同时,在她的不懈努力下,促成了靖西壮锦厂跟学校合作,让靖西壮锦技艺走进校园,让学生了解传统文化,培养其对壮锦技艺的兴趣和爱好,为壮锦的传承培养更多的人才。多年来,李村灵培养了一批又一批优秀的工艺者,她学生的作品在国际非物质文化遗产节、中国传统工艺新生代传承人竞技成果展、全国工艺类精品展等各大赛和展览中均获得荣誉和好评。

李村灵把壮锦传承作为毕生事业。她说:“壮锦是珍贵的传统文化瑰宝,是具有丰厚文化底蕴和生命力的,应该不断创新发展,要争取让我们的民族工艺走向世界,让世界看到这一道最炫民族风。”

图片及文章均来源于网络

下一条:走进非遗——厦门漆线雕技艺

上一条:走进非遗——蜀锦织造技艺