2024-07-25 09:06:48 2334人 已读

厦门漆线雕技艺,福建省厦门市地方传统手工技艺,国家级非物质文化遗产之一。

厦门漆线雕技艺是用陈年的砖粉、大漆和熟桐油等原料调和,反复舂打成柔软而又富有韧性的泥团(俗称“漆线土”),再由手工搓成线状的“漆线”,然后在涂有底漆的坯体上用“漆线”盘、结、绕、堆,塑造浮凸的图形。

2006年5月20日,厦门漆线雕技艺经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,项目编号Ⅷ-55。

漆线雕工艺是古代佛像雕塑艺术的遗脉,是受宋元线雕工艺特别是沥粉和泥线雕的启发而产生的。它形成于明末清初,至晚清时逐渐成熟,在厦门地区的发展与民间宗教的兴盛及神佛雕塑行业的繁荣密不可分。

明末清初,闽南工匠们开始把漆线雕工艺用在寺庙、神佛雕像的装饰上。因技法尚不成熟,且用材粗简,以糯米粉和木胎为主,作品普遍存在保质期短、易虫蛀、易变形的缺陷。后来,工匠们发现用红砖瓦粉和漆液糅合成漆泥,再把漆泥附着在木胎上进行雕制,可使其保质几年、甚至十几年。此后,漆线雕作为独特的工艺品开始流向市场,但早期的漆线雕作品少而昂贵,清朝康熙年间只在闽南一带大寺大庙中收藏着部分精品。

清代闽工漆线雕真武大帝像

300多年前,漆线雕的制作基地在同安县马巷镇。马巷蔡氏作坊原名“西竺轩”,蔡姓艺人有姓名可考的可上溯到第8代蔡善养,年代约在清嘉庆年间。11代传人之前,漆线雕它只是神佛身上的装饰。第11代传人蔡文培将作坊迁至厦门,把漆线雕从神佛身上请下来,摆脱了冷漠的神佛的装饰,变成了现代人物身上的纹样,他首次用漆线雕来表现历史人物,且广收学生,公开家门绝技。

第12代传人蔡水况先生是工艺美术大师,把当时神佛身上装饰的纹样,特别是龙的纹样独立出来,完整起来,让它成为一个能够作为单独工艺品的表现形式。这样,厦门的漆线雕就由神佛的装饰脱颖而出变成了高档礼品。他的艺术视野更加开阔,作品《还我河山》和《波月洞悟空降妖》作为经典之作由中国工艺美术馆收藏。1972年,蔡水况将漆线雕图案做成独立的装饰艺术品,这种装饰艺术品很快便成为现代漆线雕的主流产品,获得了极大的效益。至此,漆线雕从一个小小的民间工艺品,走进了艺术的殿堂。

蔡氏家族已经到了第13代传人。

漆线雕最早被应用于佛像装饰。漆线雕为纯手工制作,相当繁复,工序上由原来简单的条、雕、刻发展到条、盘、缠、堆、雕、镂等十种纯手工工艺流程,一件产品需耗时几个月甚至数载的专业制作时间,做工精细雅致,形象逼真生动、风格古朴典雅,画面栩栩如生,且每件产品绝不雷同。

传统的漆线雕制作包括雕塑、粉底、漆线装饰、妆金填彩等4个方面。就作品的创作设计而言,雕塑是首要的;就艺术的特殊美感而言,漆线装饰的技艺才是关键。漆线雕用陈年砖粉和大漆、熟桐油等原料调和,经反复舂打成为柔软而又富于韧性的泥团,俗称“漆线土”,再由手工搓成“漆线”,然后在涂有底漆的坯体上用“漆线”盘、结、绕、堆,雕出各种精致而浮凸的纹样、图形,其独特的技艺为厦门独有,是福建省厦门市传统民间艺术与传统文化的一大特色。漆线雕工艺关注线条的审美特质,形态丰富多变,在创作中随心所欲而达到极高境界,中国工艺美术中的线条美在这里得到升华。漆线雕以线条盘结,而以浮雕形式展现,精细之处毫厘不爽,所有细节都非常严谨。可以说,手工是漆线雕的灵魂。

传统的漆线雕有雕塑、粉底、漆线装饰、妆金填彩四个制作工序。主要具体工序如下:

(1)雕塑形体

这是首要的一道工序,要进行刻粗坯、雕细坯、修光(存良去疵)等工作,约占整个制作流程36%的工时。

(2)粉底

这道工序是用棉纸将已经干透的木坯形体上的小裂缝裱平,然后施刷熬好的“白土”浆,待风干后再打磨,如此反复7遍,将表面处理得光滑细腻,让人看不出修补的痕迹,约占整个制作流程18%的工时。

(3)漆线装饰

首先要搓线,即为了表现各种图纹、形状,用特别的搓板,手工搓成各种粗细不同的柔软而有弹性的漆线。接着是盘结,绕堆,塑造图形。也就是以连绵不断的线紧密地重重叠叠地盘绕做出层次丰富的纹样,如卷云、柔水、繁花、缠草等花纹。在光照下极为立体,线条精微,约占整个制作流程31%的工时。

(4)妆金填彩

先用毛笔将中黏度的熟桐油描在盘结好的纹样上,要求油上得越薄越好;待油将干之际,贴上金箱;金箔自然干透后再施色彩;最后用干净的毛笔沾开水清洗掉残余的金屑,约占整个制作流程15%的工时。

随着社会的发展进步,漆线雕艺术已经在社会广为流传。漆线雕工艺品是党和国家领导人向外国元首赠送的国家级礼品,被外国元首们视为珍宝。漆线雕也成为境外许多喜爱中华民族传统文化的人士收藏的上等佳品。凝聚着中华民族文化结晶的绚丽多彩的漆线雕,已经走出国门,走向了世界。

20世纪80年代后,由于现代科技以及市场经济的发展,传统工艺受到人们的普遍忽视,加上漆线雕工艺原始,流程复杂,不易掌握,历代匠师的技法皆无任何文字记载,且受民间秘传影响,蔡氏一门至今仍从事漆线雕的仅有第13代传人蔡彩羡,濒临失传之险。后经漆线雕艺人的努力,结合现代科技成果,漆线雕由纯漆线工艺变为集中国三大工艺的特色,具有景德镇陶瓷的古雅、福州脱胎漆器的神韵、北京景泰蓝的华彩。漆线雕表现的体裁更加丰富,更加时尚,更有时代的气息。

蔡水况,男,1939年12月出生。2007年6月,蔡水况入选为第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,福建省厦门市申报。项目名称:厦门漆线雕技艺。

本期人物【蔡水况】

蔡水况, 1939年出生于福建厦门,十三岁开始随父学艺,为“蔡氏漆线雕”第十二代传人。

他是首批国家级“厦门漆线雕技艺”代表性传承人,也是厦门唯一的中国工艺美术大师(高级工艺美术师)。

1939年12月,蔡水况出生在一个漆线雕世家。

当时在整个闽南、台湾和东南亚地区,只要是华人供奉的寺庙,大都有蔡家产品,而蔡水况从小就是在这样的环境下长大的。

因为从小受家庭环境的熏陶,所以蔡水况对造型、装饰艺术都深感兴趣,15岁那年正式开始跟父亲学艺,16岁那年进入厦门雕塑社工作,从此一生与漆线雕结下不解之缘。

早年间,他学习异常刻苦,先从打粉底入手,继而学习漆线技法、色彩装饰和雕塑造型。历经十年之后,他的各种技艺才始得完备。

当风华正茂,他正要进一步发展之时,不想“文革”风云突起,艺业逐至凋零。1969年底至1972初,他被派往厦门喷镀厂当铸铜工人。

但是即使在这段时间内,他仍没有一天中断漆线雕艺术的学习研究。

到了1972年,工艺美术人员开始归队,当时还在文革期间,传统的佛像依然严禁生产,而漆线雕的优秀工艺眼看着将随它所依附的胎体一起淘汰。

当时他想,这可是闽南地区最有代表性的传统手工艺之一,已经被无数前辈精炼了二三百年的高超技艺,不能眼睁睁看着它消亡。

所以,他决心进行一系列改革尝试,通过多年的思索和推敲,他抓住了一个最典型的纹样——龙来入手,后来他把这个纹样融入了以后的创作中。

其中比较有名的是这件《龙纹漆线彩蛋》,它称得上是体量最小的漆线雕作品。

在这毫厘之间,他以极致的手上功夫,盘结出一条威武神气、呼之欲出的龙。

它的诞生,改变了漆线雕只专供于佛教造像的“宿命”,且把这门追求立体精致的传统艺术真正引入了人们的生活中。

后来,他将这个龙的全新意念贯穿在全部作品中,设计在瓷盘中、花瓶、屏风、薰香炉、甚至蛋壳上都获得了成功。

可以说这是漆线雕的又一次新生,此后所有的花鸟、山水图案,用漆线技艺都能自由表现了,直至今日,三十多年过去了,这种漆线艺术仍然展现着蓬勃的生机。

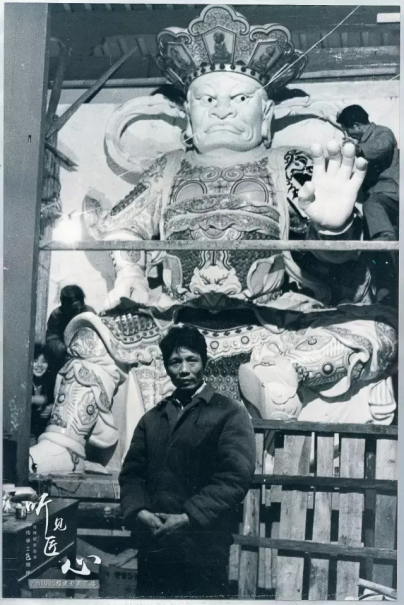

时间到了1981年,由于南普陀寺四大金刚曾遭毁坏,他受托为厦门名刹南普陀寺重塑“四大金刚”大型雕像,主持总体工程并任总设计。

虽然只有四尊佛像,但这绝对是一项庞大的工程。光是准备工作就耗去大量精力,为了重建“四大金刚”,蔡水况走访全国各大寺庙,单是草图就画了几百张。

整整两年,他用一根根漆线在佛像的盔甲上盘绕出人字甲、六角甲、联珠六角甲和双人字甲等样式,金甲纹饰起伏流畅,浮凸有致,或粗狂豪放,或圆润华美,极尽精致,这在国内的“四大金刚”塑像中绝无仅有。

四大金刚的装饰耗去了蔡水况几乎所有的精力与心血,完工后,他大病一场,整个人像是老了好多岁。

(1983年,“四大金刚”塑像即将完工)

到了1985年,有人发现46岁的蔡水况好像从供职的厦门工艺美术厂消失了,一打听才知道他办了停薪留职。离开单位的蔡水况把自己关进自家楼上一间11平方米大小的工作室。

此后的12年,他每天都“泡”在这里12个小时,沉下心来,一心一意创作漆线雕。

精心制作漆线雕《民族英雄郑成功》

由于没有隔热层,一到夏天,工作室就热得像蒸笼,倘若再赶上做细线的活,蔡水况还要把所有窗户都关上,以防细如发丝的漆线乱飘,甚至还得屏住呼吸。

为了让手中的作品能永久保留,他还做出“不要命”的决定——放弃传统技法上经过处理的金漆,改用耐酸耐热耐水却有毒的青干漆。带有毒性的漆让蔡水况的身体付出代价,他的双手肿了起来,就连暴露在空气里的脖子、手臂也一度起了红疹。

面对已成“痴”的蔡水况,妻子的“埋怨”也多了起来,怨他废寝忘食落下胃病,也怨他整整12年连工资都没有。

12年,他呕心沥血创作了14件作品,几乎一年只做1件,就是在眼睛还亮、双手还巧的时候对一生所学、所知、所会的漆线雕艺术做个总结。

这些以历史、神话人物为主题的“脱胎彩绘贴金漆线雕”,集合了漆线雕的全部技艺,先后获得国家级金奖5项,银奖3项、铜奖3项,其中《还我河山》和《波月洞降妖》还被中国工艺美术馆征集为馆藏精品。

蔡水况作品:《还我河山》(左)、波月洞降妖(右)

经过12年闭关创作的蔡水况用14件精品走上从业巅峰,荣誉纷至沓来,可他却选择退隐江湖。

蔡水况说:“我的身份是个传人,做好传承是我的职业,这远远比赚钱来得重要。”

于是,他成了厦门工艺美术厂的义务顾问,后来又专心培养学徒。

他继承父志,不仅打破了家族技艺传男不传女的老规矩,还收了外姓徒弟。

蔡水况说:“身为传承人,我要对这个称谓负责,我要认真做好传承工作,这远比赚钱来得重要,漆线雕是属于厦门的,属于中国的,不是我一个人的,更不只是蔡家的。”

新时代下的传承,没有围城的禁锢,走向了更宽广的世界。

因一门艺术,他一生与佛结缘,因一份匠心,他一生倾注心血,技艺是一点一滴地打磨,无论方寸,只凭内心。

图片及文章均来源于网络

下一条:二十四节气——节气总说

上一条:走进非遗——壮族织锦技艺